同学们在生活中可能会碰到以下情境。

A:我看你最近真的挺烦恼,心情也不好,要不你去找心理老师聊聊?

B:我才不去呢,我心理又没病,我好得很!

解说:寻求心理老师帮助,不代表你是心理不健康的,反而是负责任的表现。

首先,学校心理健康工作是面对我们所有学生的,同时也是面对我们心理健康人群的。这是前提。

其次,每个正常人都会遇到各种问题,紧张、矛盾、低落、失望、压力大等等,有些人能够自动调节,也有些人需要寻求老师、家长和同学的帮助。

当察觉到自己的情绪、心理状态出现异常,我们及时进行调整或者求助,往往是因为我们对生活有了更高的要求和期待,源于我们对更好、更安全的生活状态的追求,它是我们居安思危意识的体现。所以说,寻求心理老师帮助,不代表你是心理不健康的,反而是负责任的表现。

情境二:

学生:老师,我最近情绪总是不大好,提不起兴趣,上课老犯困,你说我是不是心理不健康了?

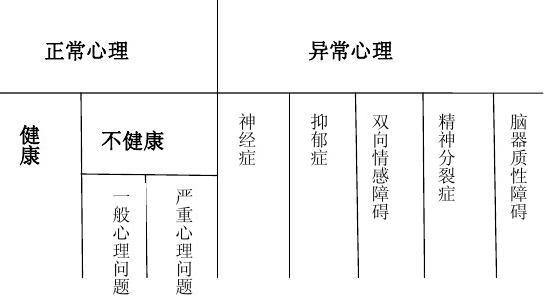

解说:在心理学上,将心理状态分为正常心理和异常心理,正常心理里面又包含健康心理和不健康心理,心理不健康分为一般心理问题和严重心理问题。

心理状态在不同的心理活动阶段和活动领域都有不同的表现形式,比如在考试之前可能会有考试焦虑,与朋友产生矛盾之后会难过,某次成绩不好会情绪低落,在适当的场景下产生某种情绪是正常的,不能用单一的角度去评判自己的心理状态是否正常,应该根据不同角度、持续时间、环境状态、症状强度等多方面综合评定。

所以,我们要正确认识心理健康这个问题。那对于青春期的同学们来说,心理健康的标准是什么呢?

一是能够悦纳自我,即能正确评价自己,甚至接受自己的缺点和缺陷;

二是善于与人相处,具备良好的沟通能力;

三是接受现实,面对现实中的各种困难和艰险,有勇气有信心去解决它们;

四是热爱生活,有进取精神,富有成就感;

五是能协调与控制个人的情绪;

六是有完整和谐的人格;

七是智力正常;即个体智力发展水平与其实际年龄相称

八是行为符合个体年龄的特征。

以上是正确认识心理健康的标准,希望我们都能有一个健康的心态,蓬勃的人生。